今回は、明治・大正・昭和に早稲田・牛込・神楽坂界隈に住んでいた坪内逍遥、夏目漱石、菊池寛をご紹介いたします。

彼らが暮らした時代は江戸から明治、大正、昭和と時の移り変わりの激しい時期で、それまで裕福だった家は没落し、その後の生活苦が幼い彼らに影響を与えています。また、文学の面でも明治・大正・昭和初期は、社会の変化とともに多様なスタイルやテーマが生まれ、作家たちはそれぞれの時代の精神を反映した作品を創作しました。これらの文学は、今なお多くの読者に影響を与え続けています。

この時代変化の中、演劇の世界に改革を起こした坪内逍遥。小説では人の内面を描きだした夏目漱石。そして出版文化を作り出した一人でもある菊池寛をとりあげます。

早稲田・牛込・神楽坂に暮らした文化人

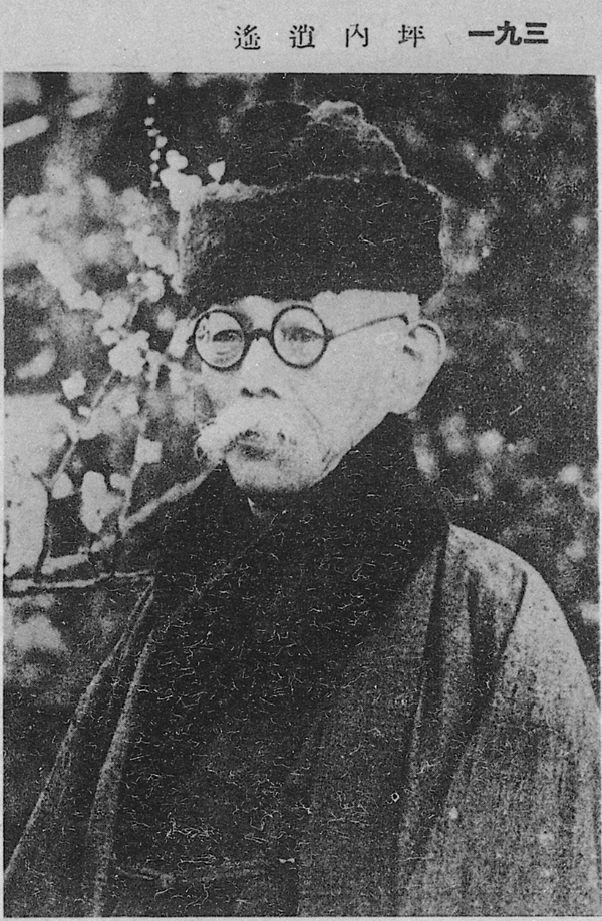

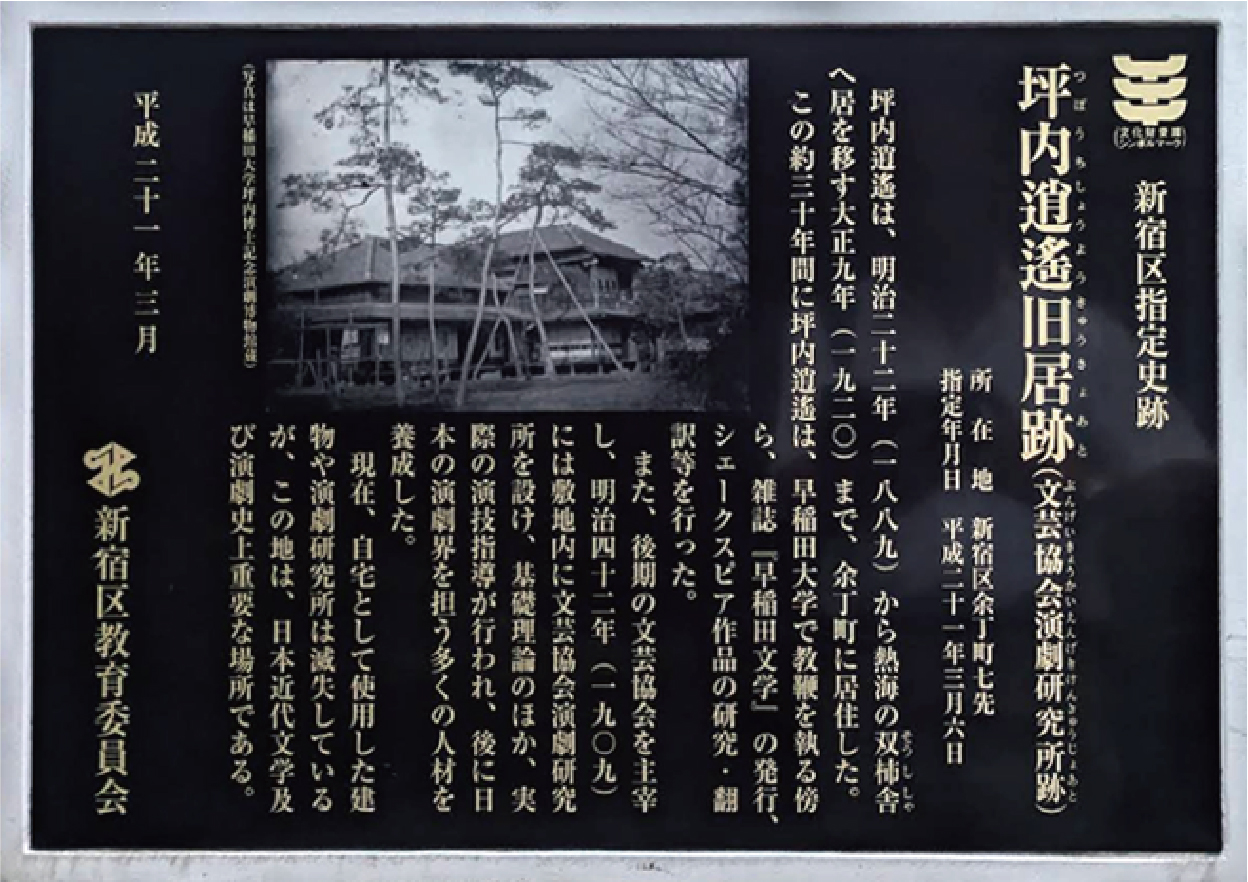

坪内逍遥(つぼうち しょうよう)小説家、評論家、翻訳家、劇作家

本 名:坪内雄蔵(つぼうち ゆうぞう)

生没年:安政6(1859)年5月22日〜昭和10(1935)年2月28日

出生地:美濃国加茂郡太田宿(現在の岐阜県美濃加茂市)

新宿区内に暮らした時期

明治22(1889)年~大正9(1920)年……大久保余丁町(よちようまち)112

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

坪内逍遥は美濃国加茂郡太田宿、現在の岐阜県美濃加茂市に生まれ、一家で明治2(1869)年に名古屋へ移住後に愛知英語学校で学びます。そののち、明治9(1876)年に上京して開成高校(のちの東京大学)へ入り、卒業後は東京専門学校(のちの早稲田大学)講師となり、その後、早稲田大学の教授となります。逍遥は日本最初の近代的文学論『小説真髄』(1885~1886)と小説『当世書生気質』(1885~1886)を著し文壇の中心的存在となりました。また、森鴎外との「没理想論争」は有名で、のちに演劇改良運動(新劇)を弟子の島村抱月らとともにはじめ、俳優養成にも尽力します。一方で教育家として倫理教育にも業績が、昭和3(1928)年にはシェークスピア全集の訳業を完成させました文学者です。

坪内逍遥の住まいは、明治17(1884)年~明治20(1887)年の3年間、文京区本郷4丁目に住んでいましたが、新宿余丁町(よちようまち)に明治22(1889)年~大正9(1920)年まで移り住んでいます。場所は曙橋駅から抜弁天通りまでの余丁町通り沿いで、抜弁天の三叉路より少し曙橋よりの大久保余丁町112になります。そこには新宿区指定史跡のプレートが設置され、逍遥はここから早稲田大学に通勤していました。早稲田大学の構内には「早稲田大学坪内博士記念演劇博物館」があり、その傍らには逍遥の胸像が置かれています。

その後は大正9(1920)年に熱海に移住し、昭和10(1935)年2月28日に熱海で亡くなりました。坪内逍遥が31年間暮らしていた余丁町時代に、逍遥の代表作『桐一葉(きりひとは)』、『牧の方(まきのかた)』、『沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)』などが執筆されています。余丁町から大学までの周辺環境は逍遥に少なからずの文学的な影響を与えたのでしょう。

夏目漱石(なつめ そうせき)小説家、英文学者

本 名:夏目金之助(なつめ きんのすけ)

生没年:慶応3(1867)年2月9日〜大正5(1946)年12月9日

出生地:武蔵国江戸牛込馬場下横町(現在の東京都新宿区喜久井町)

新宿区内に暮らした時期

慶応3(1867)年1月~明治元(1868)年11月……牛込馬場下横町(現在の新宿区喜久井 町1番地)(0〜1歳)

明治元(1868)年11月~2年3月……内藤新宿北町裏16(現在の新宿二丁目あたり)

明治4(1871)年6・7月頃~6年3月……内藤新宿仲町(現在の新宿二丁目あたり)(3歳ごろ)

明治9(1876)年~19(1886)年9月頃……牛込馬場下町(9〜19歳)

明治36(1903)年1月~同年3月……矢来町3中ノ丸(36歳)

明治40(1907)年9月~大正5(1916)年12月……早稲田南町7(40〜49歳)

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

夏目漱石は、慶応3(1867)年2月9日、江戸牛込馬場下横町(現在の新宿区喜久井町)で数代前からの名主のもとに生まれます。ただ、その年の11月に大政奉還があり、翌年には戊辰戦争が始まり時代は明治とかわります。それに伴い夏目家も没落していったようです。そのため漱石の家庭環境も混乱し、住まいが変わるたびに漱石は小学校、中学と転校を繰り返していました。

漱石17歳のときに大学予備門に入学し、そこで同じ歳の正岡子規と出会い友情を深めています。また、漱石は学業で良い成績を収めます。特に英語はずば抜けて優れていたそうで、明治23(1890)年23歳のときに東京帝国大学(のちの東京大学)英文学科へ入学します。ここでも漱石は秀才ぶりを発揮し、特待生に選ばれたそうです。

大学卒業後の明治28(1895)年に松山の愛媛県尋常中学校に英語教師として赴任します。松山は子規の故郷でもあり、この時期、静養のため帰郷していた子規と共に俳句に精進しています。また、同時期に縁談の話が持ち上がり婚約し、その翌年、熊本県の第五高等学校講師として赴任した時期に結婚します。

その後、明治33(1900)年、33歳のときに英国留学をしますが、英文学研究への違和感を感じ始め、神経衰弱に陥っています。明治36(1903)年に漱石は帰国し、小泉八雲の後任として東京帝国大学英文科講師となりますが生徒には不評で、漱石はまた神経衰弱を再発させてしまったそうです。そのような中、高浜虚子に小説を書くようにすすめられ、明治38(1905)年38歳のとき 「吾輩は猫である」を執筆し発表し、その後は 「倫敦塔」「坊っちゃん」と立て続けに作品を発表していき、作家としての地位を向上させていきます。明治40(1907)年には一切の教職を辞し、朝日新聞社へ入社。本格的な作家としての道も歩み始めます。

漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じた町新宿区には、漱石ゆかりの地が数多くあり、漱石が生まれた現在の新宿区喜久井町という町名は、漱石の父・直克が、夏目家の家紋「井桁に菊」にちなんで名付けたものだそうです。また同じように、漱石の生家前にある坂を「夏目坂」と名付けたエピソードも残っています。さらに、漱石が亡くなるまでの約9年間をすごした早稲田南町の家の書斎からは、数々の名作が生み出されました。

漱石は大正5年(1916年)49歳のとき「明暗」執筆途中に胃潰瘍が再発、内出血を起こし短い生涯を閉じました。現在、夏目漱石の生家跡地には、漱石の門下生である安倍能成(あべ よししげ)の筆による「夏目漱石誕生之地」の記念碑が建てられ、漱石が晩年を過ごし生涯を終えた早稲田南町の住宅跡地には「漱石山房記念館」が建設されています。この記念館には貴重な漱石に関する資料が展示され、漱石が執筆した書斎や客間なども再現されています。

夏目家の菩提寺は、当社と取引のある江戸川橋近くの「本法寺」にあり、ここには漱石の実父母や長兄、次兄が眠る夏目家のお墓があります。また、漱石の小説『坊ちゃん』にも本法寺をモデルにした養源寺として書かれています。なお漱石のお墓は雑司ヶ谷霊園にあるそうです。

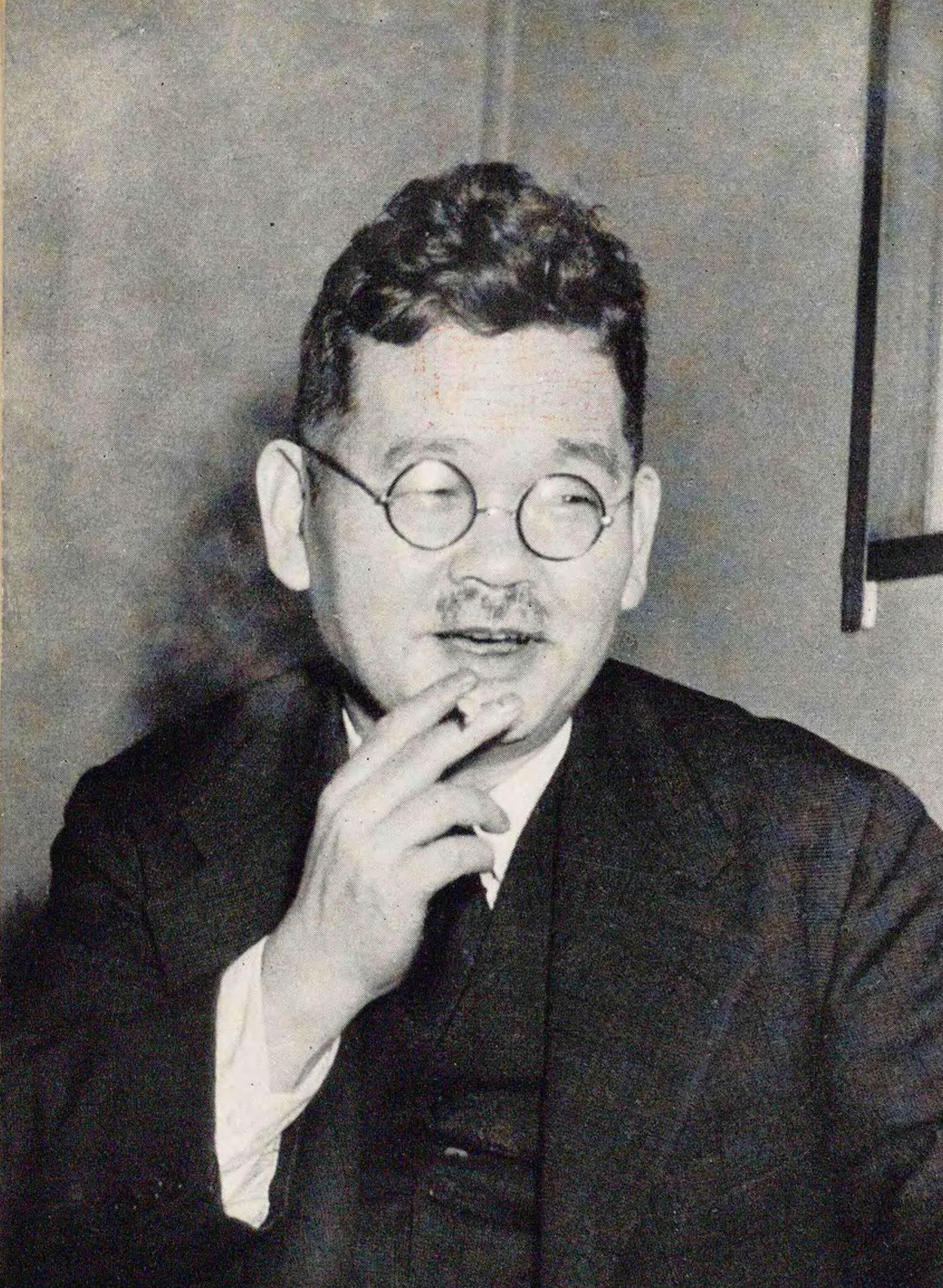

菊池寛(きくち かん)小説家、劇作家、ジャーナリスト

本 名: 菊池 寛

生没年: 明治21(1888)年12月26日~昭和23(1948)年3月6日

出生地: 香川県香川郡高松七番丁六番戸の一(現在の高松市天神前4番地)

新宿区内に暮らした時期

大正7(1918)年3月〜9月……新宿区榎木町

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

香川県出身の菊池寛は、高松藩の儒学者の家柄に生まれますが、明治21年生まれの彼は、江戸から明治へ移った時代変化のなか家は没落し貧しい生活をしていたようです。その後、菊池寛は成績優秀だったため学費免除で東京高等師範学校へ進学し、大正5(1916)年に京都帝大文科大学(今の京都大学)英文科を卒業します。

大学卒業後は新聞記者となり、会社勤めのかたわら短編小説『無名作家の日記』『恩讐の彼方に』などを発表。文壇での地位を確立しました。大正12(1923)年には私財を投じて当時住んでいた小石川の自宅で文藝春秋社を創設し、文芸誌『文藝春秋』を創刊します。

創刊号には芥川龍之介ほか、今東光(こんとうこう)、川端康成、横光利一、直木三十五(なおきさんじゅうご)など、そうそうたるメンバー19名が、執筆陣に名を連ねました。また芥川賞や直木賞、菊池寛賞などの創設にも携わり、日本文藝家協会を組織するほか大映社長として映画事業にも参画し、作家の育成や文芸の普及に努めたそうです。

ちなみに「芥川賞」は、東京高等師範学校の時からの旧友だった芥川龍之介が、ちょっとした行き違いで仲違いしていた菊池へ詫び状をしたため自殺したのを知って、龍之介の死を悼み昭和10年に文壇の登竜門として創設したものです。

そんな経歴を持つ菊池寛ですが、彼は相当な引っ越し魔だったようで、彼の孫の菊池夏樹氏(編集者)によると菊池寛は29歳で結婚し高松から東京に出てきた時から59歳で亡くなるまでの30年間で25回も引っ越しています。その様子を川端康成が随筆で事細かに引っ越し先の番地まで記していたといいます。(菊池夏樹のブログ『閉門即是深山』より)

この菊池寛が早稲田近辺で過ごした場所が新宿区榎木町になります。大正6(1917)年に上京して大正7(1918)年3月から9月まで榎木町に住んでいました。その後は、小石川や本郷、外田端、雑司ヶ谷と引っ越しをしたのです。